一、前言:恋爱幻想中的“拯救”与退行

在当代二次元文化中,有一类叙事反复出现:

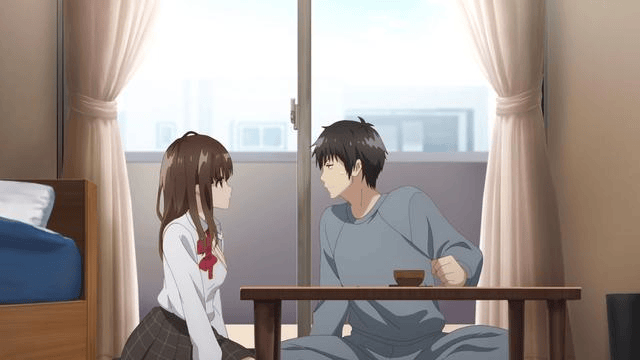

一位生活失意的成年男性社畜,在街头、桥下、便利店门口“偶遇”一位无家可归、情感破碎或社会脱轨的女高中生。她往往年幼、脆弱、漂亮而神秘,对外界戒备,却被男主捡回家中,在经历或多或少的互动后对男主敞开心扉。于是,在一段名义上的“非恋爱关系”中,男主成为她的庇护所,而她则逐渐“治愈”了他破碎的内心,最终二人幸终,走向了婚姻的殿堂

这类作品的代表,如《剃须。然后捡到女高中生》,还有各种海量的本子,都在某种程度上提供了一个极其微妙的幻想空间:男性通过“救赎少女”来重建自我价值,同时获得一种无需承担真正平等关系成本的亲密错觉。

这种叙事结构其实非常有趣,它融合了数种心理机制与社会投射:其中最显著的,是一种“父职化的爱情”——男性不再作为传统意义上的情人或伴侣登场,而是扮演着一个照顾者、庇护者甚至救世主的角色。在“她需要我”的关系设定中,男性获得了一种掌控亲密关系走向的权力,同时逃避了成年世界中日益复杂、对等、甚至令人力不从心的两性关系建构。

在这种幻想叙事中,“少女”一般是孤儿、无依无靠、被父母遗弃或社会冷落,她最开始当然不会信任男主——她防备、冷漠、甚至偶尔带刺——但正是这份抗拒,使得“被驯服”,被“赢得”之后的信赖更显珍贵。她最终敞开心扉,仅对男主一人袒露软弱、分享伤痛,这种独占性的依赖感让男主获得了高度浓缩的情感回馈:一种“她的幸福只由我决定”的虚拟权力。

在这里,“恋爱”本身已不再是双向互动的过程,而更像是一个关于重建男性主体性的仪式剧:通过“收容”一个受伤的他者,男主得以重塑自己作为“有能力、有意义、值得依赖的存在”的认同。甚至可以说,少女越是孤立无援、社会性越低,她越是符合被“拯救”的条件;而男主越是社会边缘人、情感失意者,他越是需要一个纯粹的、干净的“情感容器”来承接自我修复的工程。

所以,此类叙事实际上是一种极端安全的情感剧本:没有现实中的两性博弈、沟通障碍、成长压力,甚至没有真正的“她”。“她”只是那位愿意永远仰视你的幻想少女,不会反抗,不会长大,不会真正脱离你而成为一个独立的他者。

而在另一类更极端但同样流行的叙事中,这种“去主体化”的女性角色被进一步扭曲为所谓“萝莉妈妈”——既拥有幼态化的外表,又具备母亲般的包容、成熟、照料能力。这类角色常常温柔、听话、善解人意,同时还会做饭打扫、安抚情绪、给予赞美。她集少女的可爱、母亲的抚慰、妻子的顺从于一身,成为了一种几乎是算法优化出来的理想情感产品。

常见的写萝莉的作品,例如夏花娘笔下的安南秀,总是天真刁蛮需要好好哄好好照顾的形象,这样的萝莉很香,但还没有萝莉妈妈香;偶像大师U149中的樱井桃华是塑造得绝对正点的萝莉妈妈,早熟、优雅与善解人意,总是将自己最端正真实的一面展现出来

从“捡到女高中生”到“萝莉妈妈”,这些看似截然不同的角色形象,实际上共享着同一个结构——她们的功能是为男性提供单向情感满足与权力认同,而非作为具有自主性的情感主体存在。

那么,问题也就出现了:为何在当代社会中,尤其是在以日本、中国、韩国为代表的东亚语境中,这样的幻想越来越常见? 是什么样的心理需求与社会结构,使得这些温柔却失语的形象成为男性欲望的庇护所?又是什么使得“拯救”与“退行”变成一种普遍的男性亲密策略?

接下来,我们将从心理学出发,梳理隐藏在这些幻想结构之下的内在机制。

二、心理学维度:男性的“弥赛亚情节”与“控制型亲密幻想”

在表面上,“捡到女高中生”是一种关于温柔、信任与成长的叙事……

但如果我真的相信了这个童话般的说法,那还要写这篇博客做什么呢?

从心理学结构来看,我倾向于认为这是一种以救赎之名实现情感控制的结构,体现了现代男性在亲密关系中深藏的弥赛亚情节、依恋障碍与退行性欲望。

1.弥赛亚情节(Messiah Complex):拯救他人以完成自我

在开头我必须要声明,所谓的弥赛亚情节并不是严格的临床诊断术语,其在心理分析中通常描述某些人痴迷于扮演“救世主”角色的倾向,他们深信自己有责任去拯救弱者、改变他人命运。这一情结常常建立在两种动机之上:

一是对他人苦难的过度认同,二是对自身价值的深度怀疑。

在“捡到少女”的叙事中,这一情节表现得淋漓尽致。男主通常是处于失落边缘状态的“社畜”:孤独、厌世、社会地位低下,与家庭或恋爱断裂,无法在工作与社会中实现自我价值。在这样的心理背景下,少女的出现便成为一种“意义的投递”——她的弱小、困境与依赖,为男主提供了一个可以毫无风险地实现“我很重要”的场域。

通过拯救少女,男主不仅在物理上提供了庇护,更在情感上成为了少女的“唯一依靠”和“世界中心”。这种“我对她来说是不可或缺的”的体验,极大地补偿了他们在现实世界中的失落感与无力感。少女的感激、依赖和最终的“爱”,成为了衡量男主自我价值的直接标尺,这份价值感的获得远比在复杂社会中打拼要来得简单纯粹。

换句话说,这是典型的补偿机制。在现实生活中被结构性剥夺的男性,通过幻想一个“全然依赖我的少女”来建构“我值得被爱”“我拥有改变命运的能力”这种被现实否定的信念。

更进一步,这种“我拯救了她”的剧情设置还隐含着一个更深层的心理奖赏系统:她的幸福与存在被绑定在“我是否存在”这一前提上。

这是弥赛亚情节的终极快感——不是爱她,而是“她只能被我所救”。

2.“照顾型亲密” vs “对等型亲密”:逃避与幻想的亲密替代品

现代亲密关系的核心难点,在于它越来越倾向于“对等性”:伴侣间需要相互理解、共同承担、情绪沟通以及权力协商。对于许多处于身份焦虑与社交能力不足的男性而言,这种关系不仅“难以驾驭”,甚至被视为危险且令人筋疲力尽的心理负担。

面对这种复杂性,一部分男性可能会感到力不从心或者选择回避——幻想中的“少女”作为一种去平权化的亲密关系替代品,正好提供了一种逃避性的解决方案。她们的需求是简单直接的(食物、住所、陪伴),她们的情感是纯粹透明的,她们的信赖是不设防线的。这种关系模式免除了复杂的情感博弈、沟通障碍与责任压力。男主无需猜测对方的心意,无需处理棘手的矛盾,只需扮演好“照顾者”的角色,就能获得稳定的情感回馈。

这种关系表面上充满“父爱”,实际上是一种将亲密关系单向化与等级化的情感架构。在这种结构中,男性拥有绝对解释权与情感主导权,而女性则被限制为依赖方、被照料方、情绪承接方。从依恋理论的视角来看,这类亲密架构高度契合回避型依恋与控制型依恋人格的模式特征:渴望亲密,但害怕对等;需要连接,但回避深度。

与其在现实中承担真实关系的不确定性,不如创造一个“完美、安全、不反抗”的幻想对象。

3.投射与退行:恋爱中的“非成年化”对象

少女之所以在这类幻想中反复出现,绝不仅仅是因为她“可爱”或“单纯”,而是因为她处于一种心理上极为便利的位置——她是非成年化的情感容器。

这种“非成年化”既是视觉上的(幼态化面孔、娇小身体、制服诱惑),也是精神上的(不谙世事、容易受伤、缺乏自我意识),更是制度上的(未成年、社会边缘、法律保护空白地带)。这意味着她们不会像成年女性那样带来现实的挑战,不会质疑男性的权威,不会要求平等对话,更不会因自身的成长而“背叛”或“脱离”。她们的存在,仿佛将时间凝固在了一个理想化的、男性占据主导地位的初始阶段。这种设定,本质上是拒绝承认女性的主体性与成长性。

在心理层面,她的存在使得男性可以进行以下三种心理活动:

- 父职幻想:我成为她的引导者、保护者、教育者——这是传统男性身份认同的一种自我修复;

- 性控制:由于她的“未成熟”,男性可以在其中获得压倒性权力与主动性,几乎没有真实互动的风险;

- 心理退行:与其面对一个强势、复杂、有意志的成熟女性,不如退行到一种婴儿式的关系——我给予一切,她全然顺从。

这三者合一,构成了一个极其强大的文化心理装置:“她不会长大”,因此也永远不会挑战父权秩序与男性主体的位置。 这也解释了为什么“萝莉妈妈”这一看似荒谬的角色在二次元作品中逐渐泛滥:她既具有母性的照料能力,又被永久锁定在“不会长大”的可控状态中。她是慰藉之母,是少女(同时当然也是处女)之身,是理想化的情感机器。

从“捡到女高中生”到“娶了萝莉妈妈”,这些猛戳大家 xp 的情节并非孤立的性癖表达,而是一种对现实关系中男性焦虑与权力退潮的心理反应。它将复杂的两性关系结构简化、等级化,使男性在亲密中重新占据主导,并借助“拯救”他人的表象,完成对自我意义的救赎与维护。

而这,也正是我们必须认真审视这些幻想的原因——它不仅塑造了“理想情人”的模样,更深刻地影响着当代男性如何理解亲密、责任与爱本身。

三、社会结构维度:父权焦虑、青年男性的失位与“宅文化”的慰藉功能

现实社会中任何心理结构的形成都不可能脱离其所处的社会语境。若要真正理解这类幻想的流行,我们必须将目光投向其背后的结构性张力——男性角色的制度性失位与二次元文化的补偿性发展。

1. 结构性男性身份失落:当“丈夫”与“父亲”不再可行

在传统社会中,“成年男性”的身份建构与路径几乎是线性的:完成学业、进入职场、结婚生子、养家糊口,成为丈夫与父亲。在这一剧本中,男性获得的是明确的社会定位、权力结构与自我认同。

但进入21世纪后,这一剧本开始全面崩塌,特别是在日本、中国、韩国等东亚社会,以下几个趋势交织叠加:

- 就业结构不稳定:非正规就业增加、阶层固化、内卷加剧,使得“通过劳动获得体面人生”的路径受阻;

- 婚恋结构紧缩:婚姻率与生育率双降,结婚不再是男性身份的默认通道;

- 父职功能的模糊:在女性觉醒与家庭结构变化中,父亲身份不再稳固、权威日益边缘化。

这些变迁意味着:“成为一个合格男人”这件事,变得既不清晰,也越来越难达成。

在这一背景下,许多男性面临一种深层的结构性焦虑:我该如何被需要?我该如何爱?我还能扮演什么样的角色?

正是在这种身份真空中,“捡到女高中生”“与萝莉同居”式的故事,提供了一种仿佛还能回到传统父职、夫职轨道的幻象:虽然现实中我无法成为别人的丈夫或父亲,但在虚拟空间里,我仍然可以成为某个人唯一的支柱、依靠与意义来源。

在这样的社会语境下,“女高/初中生”这一形象逐渐分裂出两个极端变体:地雷女与萝莉妈妈。

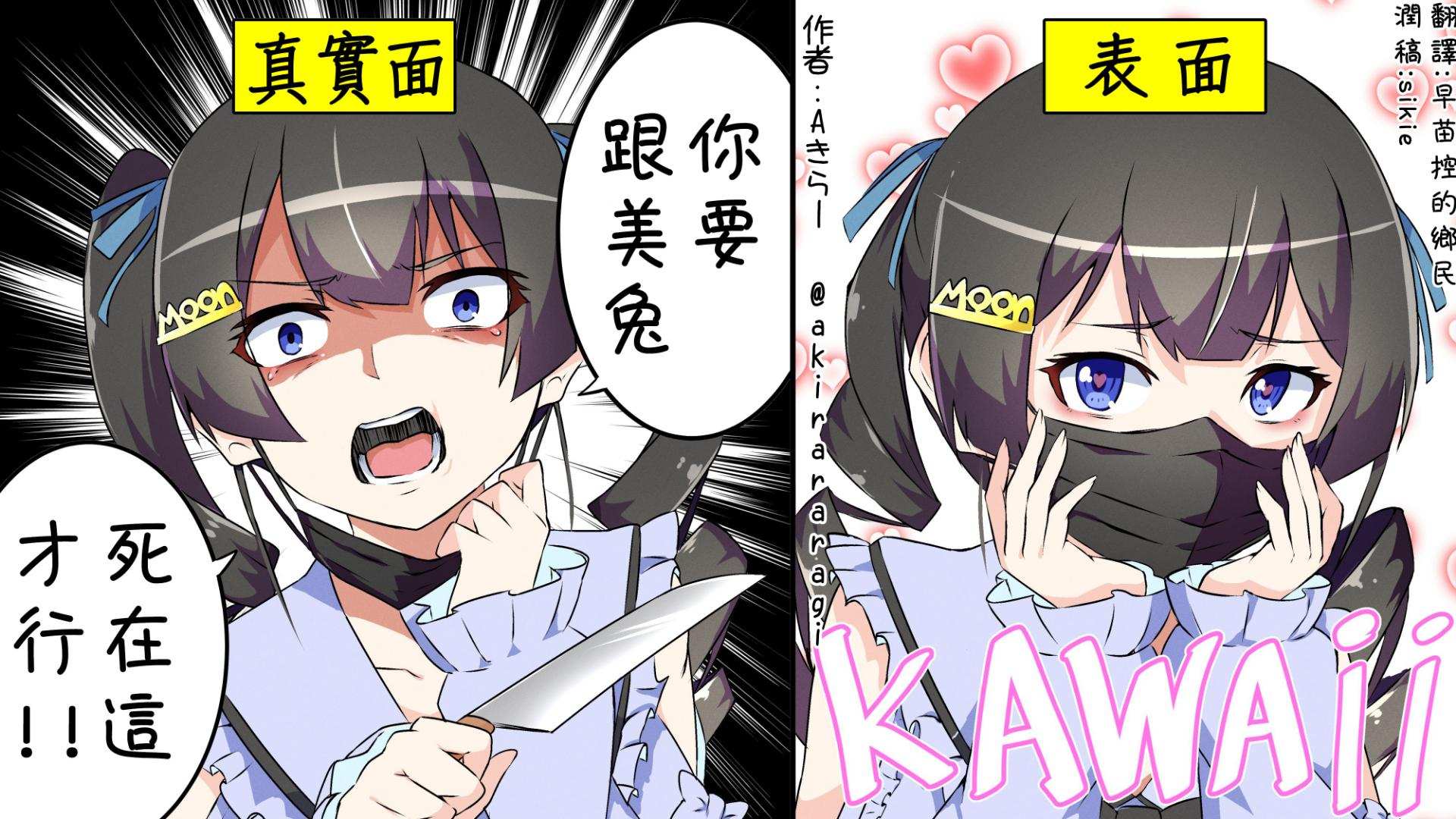

地雷女:危险、崩坏与欲望的焦点

“地雷系”少女是在日本流行文化中常见的标签,通常指那些外表可爱或有吸引力,但精神状态不稳定、情感需求极度强烈、行为模式极端甚至带有自毁倾向的年轻女性。她们在作品中通常拥有创伤性背景(家暴、校园霸凌、抑郁自残),情绪波动剧烈且极度依赖男主。这类角色是一种对现实中女性“复杂性”的极端投射:她们危险,但性感;她们情绪化,却激发保护欲。

“地雷女”在交往的语境时,其形象一般被形容为“一开始看起来很可爱、楚楚可怜,病气与厌世感十足,让人产生保护欲与想要交往的冲动;但交往后发现反而爱得很沉重”的类型,也不乏类似如病娇、郁娇中的强烈渴望被爱的欲求、对伴侣的强烈掌控欲、病弱、自虐、厌世的一面。

这种角色体现出当代男性在女性独立性日益增强后的某种矛盾情感:既恐惧现实女性的主体性,又渴望重新获得“她需要我”的位置。地雷女正是这种矛盾的浓缩体——一个可以激发男性拯救欲,又始终维持依赖与弱势地位的“问题他者”。因此,地雷女并非仅仅是“危险的恋人”或“问题少女”,她更是一种对现实女性复杂性与不可控性的文化回应。当现实中的亲密关系越来越趋向平等、协商与双向性,地雷女的形象则提供了一个似是而非的替代路径:她有情绪,有故事,有痛苦,但她的所有复杂性最终都围绕着“我需要你”这一核心展开。

这类角色激发的,往往不是对女性主体的尊重,而是对男性“控制权”的回收。她的脆弱、病态、崩坏——看似挑战社会常规,实则强化了一种文化剧本:女性的极端表现是男性行动的理由。她越是精神不稳定,越是需要拯救;她越是依赖与崩溃,越能让男主在“照顾她”的过程中感受到自我存在的确定性。

因此,地雷女的情感复杂性与危险性,并不构成男性撤退的理由,反而正是吸引力的来源。她是既安全又刺激的他者:在她身上,男性可以体验到情绪激荡的浪漫幻想,却始终保持权力的上位地位。她不会真正反抗、不会质疑男主的决定,也不会真正脱离对他的依附状态。

更进一步地,这种角色还与某种 “负面女性欲望的文化调解” 机制有关。在现实中,女性的愤怒、情绪化、抑郁、自伤往往被社会视为需要“被治理”的问题,而在二次元文化中,这些行为被转译成了情感游戏的一部分。也就是说,“她疯得刚刚好”——既能凸显男主的理智与稳定,又不会真正打破恋爱关系的结构稳定性。

最终,地雷女是一种对现代女性主体性的去势重构:她的魅力在于“可控的危险”,她的病态不是真正的反叛,而是通往更深依附的情感通道。

这种设定无疑迎合了当代部分男性在社会结构动荡、性别权力平衡重塑过程中的身份焦虑:在无法应对真正平等、复杂的亲密关系时,便转向更为戏剧化但可控的幻想情境,在其中重建自我意义与性别角色的认同。

萝莉妈妈:家庭幻想与性别秩序的再编码

例如《公主连结Re

》中的可可萝,便是“萝莉妈妈”的典型代表,以幼态形象承担着对主角无微不至的照料与引导责任

而另一类更为“综合性”的形象则是“萝莉妈妈”——如图所示角色那样,外形为幼女,却拥有母性气质和家庭管理能力。她是恋爱对象、照料者、家庭重建者的复合体。

如前文所述,这类角色将“幼态化的外表”与“母性化的内在”奇异地结合。她既能满足男性对年轻、纯真、顺从的审美与控制欲,又能提供传统家庭中妻子/母亲所承担的照料、抚慰、情感支持等功能。这本质上是对传统女性角色的二次元化扭曲再生产。在现实中组建家庭、拥有一个“贤妻良母”的成本与难度日益增高时,“萝莉妈妈”提供了一种低成本、高回报的幻想替代品。

从社会学角度看,萝莉妈妈是一种将传统“妻子”与“母亲”角色压缩进一个去年龄化的躯体中的文化产物。她将现实中早已解构的性别功能重新复原,但通过“少女皮肤”使其去现实化、去对抗性、去责任化。她不是现实女性,而是一种合成的性别符号——满足男性的欲望、安慰男性的孤独,同时不会威胁男性的权威。

萝莉妈妈中的“妈妈”成分满足了每一位男性潜在的恋母需求,而”萝莉“又代表她是纯洁的处女,是任君采撷的初花

本质上,地雷女与萝莉妈妈分别是“破碎的爱”与“理想的家”的投射对象,它们共同组成了“宅文化”中的幻想空间,满足现实中无法实现的两性亲密、权力稳定与情感回报。

2.宅文化的“补偿性结构”:虚拟空间中的情感避难所

面对现实中结构性机会的收缩与亲密关系的复杂化,二次元文化,特别是“宅文化”,成为许多青年男性的情感避难所。与传统大众文化不同,宅文化允许极高的参与度与角色操控性。角色不再是遥不可及的“明星”或“社会范本”,而是可以收藏、改造、共鸣的“数字对象”。在这种媒介结构中,“恋爱”与“家庭”也不再依赖现实互动,而是可以在幻想中达成。

其中的“少女救赎物语”,正是这种补偿性机制的核心形式:

- 它提供了一个低风险、高回报的情感游戏:只要付出最低限度的关怀,便可获得纯粹的信任与依恋;

- 它避开了现实关系中的模糊地带:不需要承担真正的责任、妥协与代价;

- 它制造了一种高度浓缩的幸福图景:恋爱、家庭、父职、性欲一应俱全,且随时可控。

这种结构之所以迷人,恰恰在于它模拟了一种已在现实中失效的亲密关系剧本。它不解决问题,它慰藉问题。最终,我们必须认识到:这些“捡到女高中生”“与萝莉同居”的叙事,并非只是“男性的小癖好”,而是一种被结构性挤压后的文化应激反应。它讲述的是一个社会中主导权力逐渐退潮的群体,如何在幻象中重建意义、认同与情感秩序的故事。

然而,幻象终究是幻象。它不能替代真正的亲密关系,也无法解决男性在现实中的情感困境与性别定位危机。

四、性别权力分析:为何是男性捡女高中生,而不是反过来?

这个问题乍看之下或许只是一个叙事惯性,但如果你去细想,会发现其中隐藏着极为深刻的性别权力机制与文化脚本——它不仅决定了“谁有资格拯救”,也规定了“谁必须被拯救”。

1.性别脚本的根源:谁有资格“拯救”?

在父权制文化中,男性长久以来被社会建构为行动者、保护者与施予者,而女性则被定位为被动者、依附者与受助者。这种结构深植于神话、宗教、文学、影视、甚至主流新闻话语中,构成了我们对于“英雄”“浪漫”“爱情”“家庭”等概念的默认前提。

于是,“拯救少女”的叙事并非随机生成,而是文化深处的性别分工在幻想层面的自然延伸。

- 在这些叙事中,男性之所以有资格“收容”与“引导”少女,是因为他们被赋予了理性、成熟、社会资源与道德上的主动权;

- 而女性之所以必须等待被拯救,是因为她们被设定为情感脆弱、社会断裂、失去控制力的“被动体”。

尤其当“女高中生”这一形象,更是被性别文化精细打磨后的结晶体:她足够年轻以不构成权威挑战,足够性化以激发欲望,足够无助以需要救赎,足够纯洁以避免罪责。

在这些叙事中,女高中生往往被符号化为一种“性化的纯洁”——她兼具性的吸引力与道德上的无瑕疵(至少在被男主“拯救”后是如此)。这种纯洁性使得男性的“拯救”行为带上了一层道德光环。相应地,男主,无论现实中多么不堪,在“拯救”这一行为中被赋予了“正义的强者”的临时身份。他不再是现实中的失败者,而是在特定情境下拥有资源、能力与道德制高点的行动者。

正因为如此,才从未(或很少)出现过“女白领收留男高中生”的主流作品——那不仅打破了性别客体的逻辑,也破坏了父权结构下“谁有权利付出、谁必须感恩”的稳定配置,它瓦解了男性在幻想中寻求权力补偿与角色认同的心理基础。因为这类幻想的核心,正是通过扮演“拯救者”来确认男性气概与价值。

2.去主体化的少女形象:为了让男性方便“进入”

要让“捡女高中生”成为一个可被消费的幻想,它首先必须将少女塑造达成一个去社会性、去能动性、去家庭化的空壳角色。她没有父母、没有朋友、没有学校,没有社保体系,没有说“不”的权力,也没有离开的能力。

她被彻底“清空”,以便让男性幻想得以毫无障碍地进入和支配:一个拥有健全家庭、朋友支持、有自我生存能力的少女,根本不需要、也不可能被一个陌生男性轻易“捡”回家。她的孤立无援,是男主介入并扮演“救世主”的前提。

在这个场景中,被拯救的少女通常是失语的(不善表达、内心封闭,只有男主能“打开”她的心扉)、失能的(缺乏基本生存技能,完全依赖男主照料)、失权的(在关系中没有议价能力,男主的决定就是她的方向)。她的“三失”状态,使其成为一个不会反抗、不会质疑、易于掌控的客体,为男性提供了一个理想的、可控的情感互动对象。男性无需面对真实关系中的平等对话、权力协商和责任分担,只需单方面付出“关爱”,即可收获“回报”。

这种去主体化的操作,使得少女更像是一个承载男性欲望与认同需求的“功能性角色”,而非一个具有独立意志与复杂性的个体。她的存在意义,似乎就是为了“被拯救”并“治愈”男主。

3. 道德免疫与合法化技术

成年男性与未成年少女的同居关系,在现实中无疑会触碰法律红线与道德底线。然而,在二次元幻想叙事中,创作者通过一系列巧妙的“合法化技术”,为这种关系赋予了一层“道德豁免权”,让观众(主要是男性)能够无负罪感地代入和消费。

首先,叙事往往会强调是少女“主动”寻求帮助、赖着不走,甚至是她先对男主产生好感或依赖。例如,“她无家可归,自己找上门来”,“她主动提出要为我做饭打扫以报答”,或者在《剃须》中,沙优甚至主动提出用身体交换留宿(虽然被男主“正义”拒绝)。这种设定将责任与主动权部分转移给少女,弱化了男主的潜在剥削者色彩,将其塑造为“善良的”“勉为其难的”接纳者。

男主通常会被刻画成一个有道德底线的人,他会克制自己的欲望,强调双方是“保护与被保护”或“同居人”而非恋爱关系(至少在初期是这样)。这种“柏拉图式”的开局,暂时悬置了性的维度,将关系纯化为“照顾”与“治愈”,从而在伦理上获得喘息空间。性的张力被延后或模糊化,使得初期的互动显得“纯洁无害”。

而少女呢?少女的处境往往被描绘得极端悲惨(如被家暴、被抛弃、流浪街头),使得男主的“收留”行为不仅不是诱拐,反而成为一种“人道主义救援”。在这种极端情境下,常规的社会伦理规范似乎暂时失效了,男主的行为被赋予了超越常规的合理性。

这些叙事技巧共同构建了一个“伦理特区”:在这个特区内,男性的欲望(无论是保护欲、控制欲还是潜在的性欲)都得到了合理化乃至美化。通过剥离现实世界复杂的伦理考量与法律责任,强调男主的“善意”与少女的“自愿”,使得这种幻想消费变得心安理得。

最后……在男主的善意同意和少女的自愿请求下……就是大家很大程度上喜闻乐见的剧情了。

五、结语:这类幻想是病态、趋势,还是一种文化症候?

“捡到女高中生“与”萝莉妈妈“式的叙事当然不能简单的被归为性癖或者偶发的文化怪象,作为如此风靡的几个 xp,它更像是一面镜子,映照出特定历史阶段中男性在亲密关系、社会角色与性别秩序变动中的深层不安。

我们很难用“病态”与否作为唯一评判标准,因为幻想本身并不必然通往现实行为,而是一种心理自我调节机制的表现。正如梦境之于精神分析,幻想常常承载着难以表达的欲望、焦虑与结构性压抑。在这类”救赎少女”的幻想中,我们读到的是一种被现代性挤压后的男性主体自我修复尝试——既想爱,又无法承担;既渴望亲密,又畏惧平等;既失去了传统父职的路径,又未找到新的认同锚点。

但与此同时,我们也必须警惕这种幻想的趋势性扩散所带来的结构性后果。当越来越多的作品以“少女依赖男性”为核心建立亲密关系脚本时,当”她不会反抗、不会长大、不会离开”被不断重复时,这种幻想便不再是私密的情绪出口,而逐渐固化为一种文化默认值(cultural default)。它将男性的主体性与女性的客体性重新编码,赋予”救赎叙事”一种权力上的合法性与美学上的正当性。而这,恰恰构成了它的危险之处。

这种幻想在流行文化、商品设计乃至社交平台算法的协同推动下,正在成为一种被规模化生产与流通的“男性安抚机制”。在情感市场高度不确定、男性认同日益崩解的今天,市场早已敏锐捕捉到这一集体情绪缺口,并通过角色设定、情节模板与互动剧本持续输出“软性父权”的治愈幻想。

因此,我们也许应该将这类叙事视为一种文化症候——它不是”病”,但它揭示了系统性的社会张力与性别秩序重构过程中的摩擦地带。它像一面棱镜,折射出现代社会中男性,特别是青年男性,在身份认同、情感需求、权力关系乃至生存意义层面遭遇的结构性困境与焦虑。

-

它是对“失落的掌控感”的代偿性回应:在日益原子化、竞争激烈、充满不确定性的现代社会中,传统男性角色所能提供的确定性(如事业成功、家庭支柱)正在瓦解。当现实世界无法提供足够的掌控感与价值感时,幻想便成为一个重要的心理出口。通过“拯救”一个弱小、依赖的女性形象,男性得以在虚拟情境中重建“我很重要”“我能主导”的积极自我认知。

-

它是对“复杂亲密关系”的简化性逃避:现代亲密关系强调平等、沟通、共情与相互成长,这对许多在传统性别脚本中长大,或缺乏相应社交与情感能力的男性而言,构成巨大的挑战。与其在现实中处理复杂难解的两性互动,不如退守到一个单向付出、即时回报、权力结构清晰的幻想关系中。少女的“纯粹”与“顺从”,本质上是对真实女性复杂主体性的刻意悬置。

-

它是对“父权焦虑”的象征性修复:当社会结构变迁导致传统父权地位受到挑战,男性在家庭与社会中的权威感有所旁落时,“捡到女高中生”或“萝莉妈妈”的叙事,在幻想层面提供了一种“重回伊甸园”的可能——在那里,男性依然是保护者、供给者、引导者,女性则依然是仰望者、依赖者、被规训者。这是一种对逝去性别秩序的怀旧式想象。

-

它是对“情感荒漠化”的慰藉性填充:在高度强调效率与功绩的社会中,真实、深厚的情感连接往往成为奢侈品。许多男性在现实中可能面临情感表达的困境、孤独感的侵蚀。“萝莉妈妈”这类集多种理想特质于一身的形象,如同一个完美的情感机器人,能够精准满足其被理解、被照顾、被崇拜的需求,填补了现实情感的真空。

所以,与其急于贴上“变态”或“堕落”的标签,我们更应把目光投向其背后——那一整套关于亲密、性别、身份与情感连接的文化逻辑正在发生怎样的重组。它们不是疯癫的边缘语言,而是社会病灶的显影剂,是现代性碎片化进程中,一部分人用来填补情感缺席与身份失重的精神缝合术。

最终,这些幻想告诉我们的,不是少女有多甜美,也不是宅男有多离谱,而是我们这个时代,对爱的理解,已经变得多么畸形又迫切。